Schopenhauer – la

métaphysique de l’amour

La

métaphysique de l’amour de Schopenhauer est un très beau et, fait peu courant,

très drôle morceau de la philosophie. Sur ce point je vous renvoie en passant

aux Consolations de la philosophie d’A. De Botton qui tisse quelques

sympathiques variations sur le thème. Ici on procédera à une analyse critique

de cette théorie de l’amour. Selon cette dernière, en effet, l’amour est une

illusion de l’espèce. Si, au-delà de son sens strictement freudien comme

inconscient psychique, on appelle « inconscient » l’ensemble des

forces non conscientes qui déterminent la conscience à son insu (à ce titre Alain Renaut

dans son Cours de philosophie paru en 2005 distingue trois formes

d’inconscients : un inconscient biologique, un inconscient psychique et un

inconscient social), on peut appeler inconscient biologique, l’ensemble des forces innées,

inscrites génétiquement en nous et inconnues de la conscience, qui déterminent

le champ et la tension propre de notre conscience vers son objet.

Prenons

donc au sérieux l’idée d’un inconscient biologique et analysons sa force

et le degré de sa validité dans le champ de ce qui constitue une expérience

majeure de la conscience, celle de l’amour. Dire que notre conscience de l’amour

est le produit d’un inconscient biologique (la déterminant à son insu) signifie

que la conscience que nous avons de l’amour serait intrinsèquement illusoire.

Que servirait-elle alors ? L’espèce, à notre insu. L’amour ne serait

ainsi que la manière illusoire dont apparaît à la conscience la tension

reproductrice de l’espèce, cette dernière tenant alors lieu de cet inconscient

essentiellement biologique qui déterminerait notre conscience. Telle

est la « métaphysique de l’amour » de Schopenhauer :

« L’égoïsme en chaque homme a des

racines si profondes, que les motifs égoïstes sont les seuls sur lesquels on

puisse compter avec assurance pour exciter l’activité d’un être individuel.

L’espèce, il est vrai, a sur l’individu un droit antérieur, plus immédiat et

plus considérable que l’individualité éphémère. Pourtant, quand il faut que

l’individu agisse et se sacrifie pour le maintien et le développement de

l’espèce, son intelligence, toute dirigée vers les aspirations individuelles, a

peine à comprendre la nécessité de ce

sacrifice et à s’y soumettre aussitôt. Pour atteindre ce but il faut donc que

la nature abuse l’individu par quelque illusion, en vertu de laquelle il voit

son propre bonheur dans ce qui n’est, en réalité, que le bien de l’espèce ;

l’individu devient ainsi l’esclave inconscient de la nature, au moment où il

croit n’obéir qu’à ses seuls désirs. Une pure chimère aussitôt évanouie flotte

devant ses yeux et la fait agir. Cette illusion n’est autre que l’instinct. (…)

L’enthousiasme vertigineux qui s’empare de l’homme à la vue d’une femme dont la

beauté répond à son idéal, et fait luire à ses yeux le mirage du bonheur

suprême s’il s’unit avec elle, n’est autre chose que le sens de l’espèce qui

reconnaît son empreinte claire et brillante et qui par elle aimerait se

perpétuer » (Schopenhauer, Le monde comme volonté et

représentation)

Analyse

détaillée

1)

« L’égoïsme en chaque homme a des racines si profondes… ».

Qu’est-ce donc que l’égoïsme ? C’est le fait de n’agir qu’en vue de ses

propres intérêts sans donner au point de vue de l’autre une valeur propre dans

ma prise de décision (altruisme) (ego = moi / alter = autre). Quelles sont donc

ces racines « si profondes» de l’égoïsme ? Elles sont biologiques

c'est-à-dire ancrées dans la vie – ce que Schopenhauer dit de l’homme peut

ainsi se généraliser à tout être vivant. Qu’est-ce qui caractérise, en effet,

de ce point de vue, un être vivant ? Un être vivant – de la bactérie à

l’homme – n’existe jamais que pour lui-même, percevant le monde à

partir de soi, visant des fins (nutrition, reproduction) dont il est

pour lui-même le centre. Aussi, écrit Schopenhauer, « chaque

individu, en dépit de sa petitesse, bien que perdu, anéanti au milieu d’un

monde sans bornes, ne se prend pas moins pour centre du tout, faisant plus de

cas de son existence et de son bien-être que de ceux de tout le reste »

(Le monde comme volonté et représentation). C’est vrai de mon chat - et

ici de Garfield – mais c’est déjà vrai

d’une

amibe, par exemple.

Dit

autrement, selon la catégorisation de Cornélius Castoriadis (Le monde

morcelé), tout être vivant est un sujet – non ici entendu comme cet

être libre cause de soi – mais comme un

être doté de la dimension subjective du « pour soi » :

contrairement à la simple matière qui n’est jamais qu’unidimensionnelle,

sans profondeur, ni dimension intérieure, tout être vivant serait : a)

autocentré – se vivant comme le centre de son monde ; b) autofinalisé

– mue par une tension interne qui fait un avec lui - tout

être vivant se fait et se vise; différence avec l’être matériel qui ne

connaît de causes qu’extérieures ; c) doté d’un monde propre – le

monde de la plante, de la mouche, du chien… Avec le vivant apparaîtrait ainsi

un « mode d’être étranger aux soleils, aux planètes, aux

atomes » (Hans Jonas, cf. tableau résumant sa

philosophie de la vie), celui d’un être toujours en tension, se visant

et se faisant lui-même dans la lutte précaire pour exister.

On

comprend dès lors la raison de la profondeur des racines de l’égoïsme

humain : c’est « dans l’égocentrisme de l’unicellulaire ou déjà l’individu contingent,

périphérique, éphémère, se pose, le bref instant de son existence, au centre de

son univers »

(E. Morin, La vie de la vie) que ce dernier s’enracine. Je ne peux,

de fait, faire autrement que de me vivre au centre de mon monde – même si je

peux penser au-delà ; tout réveil le matin, toute pensée, toute

perception… partent de ce point premier, de ce site autocentrée que j’occupe

toujours ; une douleur aux dents en tant que je l’éprouve et que je suis

le seul à l’éprouver est plus terrible pour moi que n’importe quel

génocide ; de l’autre côté, la douleur de l’autre n’est jamais pour moi

qu’une représentation (image ou idée) à laquelle je puis bien compatir mais que

je ne peux réellement vivre : la baffe que reçoit le voisin est toujours

moins douloureuse et humiliante pour moi ; pour agir il faut enfin

que j’y sois intéressé, c'est-à-dire que les fins que je me

propose me touchent d’une certaine façon – sans une telle condition, pas

d’action possible : on n’agit pas pour rien, sans aucun motif – il

faut que j’éprouve un intérêt pour telle action.

2)

Si, cependant, l’individu vivant est pour lui-même son propre centre,

s’il n’agit que s’il y ressent un intérêt propre, on se demande alors

comment l’espèce peut bien vivre et se reproduire. Une telle

reproduction ne nécessite t’elle pas le sacrifice de l’individu –

comme, à l’extrême limite, ces mâles immolés après l’accouplement par la mante

religieuse ? Pour que l’espèce survive ne faudrait-il pas que l’individu

soit altruiste – c'est-à-dire agisse pour les autres en faisant

abstraction de soi ? Or, du fait de la structure subjective

autocentrée du sujet vivant, c’est ce qui ne se peut. Comment donc l’espèce se

reproduit-elle ? En se servant de l’individu à son insu, nous dit

Schopenhauer : « pour atteindre ce but il faut donc que la nature

abuse l’individu par quelque illusion, en vertu de laquelle il voit son propre

bonheur dans ce qui n’est, en réalité, que le bien de l’espèce ;

l’individu devient ainsi l’esclave inconscient de la nature, au moment où il

croit n’obéir qu’à ses seuls désirs ». Tel est l’instinct et ici le désir

sexuel – l’éros. Eros, ce désir qui, pour le moins qu’on puisse dire,

inonde la conscience, serait le moyen par lequel à mon insu – et à l’insu de

tous les animaux – l’espèce se reproduit. Qu’est-ce qui permet à Schopenhauer

de poser une telle priorité de l’espèce sur l’individu ?

3)

Tout d’abord, un jugement de la raison sur la position relative de

l’individu à l’égard de la nature puis à l’égard de l’espèce. « L’individu est un

quantum d’existence, éphémère, discontinu, ponctuel, un

« être-jeté-dans-le-monde » entre ex nihilo (naissance) et in nihilo

(mort), et c’est en même temps un sujet qui s’auto-transcende au-dessus du

monde. Pour lui, il est centre de l’univers. Pour l’univers ce n’est qu’une

trace corpusculaire, un froissement d’onde. Pour lui il est sujet, pour l’univers

il est objet » (E. Morin, La vie de la vie, p.194). Celui qui

se prend pour un centre n’est, matériellement parlant qu’un vent de mouche dans

le grand univers. De même, celui qui vit le temps et l’espace comme restreint

autour de sa personne, n’est aussi, en tant que membre de l’espèce, que

le nième produit de telle espèce donnée (la 3041003ème fourmi de la

grande fourmilière) ; elle-même étant encore, du point de vue de la vie –

alors même que l’on peut, peut-être, cf. + loin (4), parler d’un sujet collectif

que serait l’espèce – un produit temporairement fixé de l’évolution des vivants

(alors même que telle espèce tend à se reproduire en tant qu’espèce – et à

s’opposer à telle autre espèce, produit de la même évolution). Face à de telles

considérations, notre raison doit redresser l’ordre des choses et

remettre les perspectives tendant à se poser comme autant d’absolus (le sujet

individuel, l’espèce elle-même puis l’évolution du vivant dans la grande

matière) à leur place – et ce, c’est l’immense difficulté, sans réduire

cependant une réalité sur une autre, sans abolir ce qui a une dimension réelle

(par exemple le vécu de l’individu). Aussi, préfigurant un tel programme,

Pascal écrit-il dans ses pensées : « chacun est un tout à

soi-même, car, lui mort, le tout est mort pour soi. Et de là vient que chacun

croit être tout à tous. Il ne faut pas juger de la nature selon nous, mais

selon elle ». Juger de la nature selon elle – c’est tenter par notre

raison, de resituer les perspectives particulières dans les ordres naturels

dont elles dépendent et qui les co-déterminent. Ainsi, du point de vue

de l’espèce, pouvons-nous dire que la mort individuelle n’est rien – alors

qu’elle est tout pour nous - celle-ci n’étant que le moyen par lequel l’espèce

se continue (et ainsi, peut-être, de la mort de l’espèce du point de vue

de l’évolution).

4)

Si donc l’espèce peut être considérée par Schopenhauer comme ontologiquement

(du point de vue de l’être) première par rapport à tel ou tel individu, c’est

qu’aucun individu vivant ne s’est créé lui-même – l’individu en tout son être

est traversé par le genos (« race » en grec) c'est-à-dire par

les lois de l’espèce qui vit à travers lui. Produit de membres de

l’espèce, il reproduit dans son individualité – sa forme, ses facultés,

ses pulsions - la structure de l’espèce. Celle-ci inscrite en lui sous la forme

des gènes est une mémoire – celle de l’évolution – que fait revivre à

chaque instant en lui l’existant singulier pour se former et se re-former. Tous

les actes de l’individu vivant ont ainsi pour condition la formidable

complexité organisationnelle des structures de l’espèce. Aussi, notre regard

délaissant les individualités vivantes pour saisir le flux de leur reproduction

par milliers, millions, milliards, pouvons-nous saisir à travers ce flux même,

une réalité, celle de l’espèce, qui se perpétue. De ce point de vue,

l’individu apparaît comme une simple manifestation, un simple exemplaire de

l’espèce, réalité véritable sous-tendant l’apparence phénoménale de la diversité

individuelle. C’est dans cet ordre d’idée (schopenhauerien) que le biologiste

Dawkin a pu récemment écrire que « l’individu est l’instrument par

lequel les gènes se reproduisent » (Le gène égoïste). Un

inconscient biologique gouvernerait à notre insu la conscience que nous avons

de nous-mêmes.

5)

Mais si n’existent jamais que des individus (je ne vois que des chevaux, êtres

subjectifs, irréductibles en ce que ne pouvant occuper le même site ontologique

– cf. l’impartageabilité d’une douleur -, jamais le cheval), comment la

« pulsion » générique de l’espèce se manifeste t’elle au sein de la

subjectivité vivante ? Schopenhauer fait de « l’instinct »

– et ici de l’éros - le point

de jonction à l’intérieur de l’individu entre le subjectif (éprouvé, ressenti

à la première personne) et la réalité générale et générique de l’espèce. C’est

que l’éros est, en effet, une tension subjectivement éprouvée et de très

forte intensité. Mais, en même temps, c’est une tension folle, une ivresse

d’une puissance telle qu’elle emporte l’être qui l’éprouve et semble le

dominer. Cette puissance semble s’imposer avec la quasi-nécessité d’une loi de

la nature. « Deux bêtes, deux chiens, deux loups, deux renards, rôdent par

les bois et se rencontrent. L’un est mâle, l’autre femelle. Ils s’accouplent.

Ils s’accouplent par un instinct bestial qui les force à continuer la race,

leur race, celles dont ils ont la forme, le poil, la taille, les mouvements et

les habitudes. Toutes les bêtes en font autant sans savoir pourquoi ! Nous

aussi… » (Maupassant, un cas de divorce). Il faut donner à

cette puissance sa juste place dans la nature : « ce n’est pas

seulement dans les armes des hommes à l’égard des belles créatures qu’Eros fait

sentir sa puissance. Il a beaucoup d’autres objets et règne aussi sur les corps

de tous les animaux, sur les plantes, en un mot sur tous les êtres »

(Platon, Le banquet, discours d’Eryximaque) allant jusqu’à donner chez

Maupassant l’image d’une nature emportée dans un rut universel. A

travers un tel rut, hommes et bêtes mêlés accompliraient à leur insu la loi

de la nature. Et,

en effet, à bien regarder les êtres de notre espèce, une multitude de gestes et

de mots semblent pris dans la tension d’éros : approche de

séduction, propos grivois, fantasmes à tout va… « Ils ne pensent qu’à

ça ». Une tension plus forte que nous – « c’était plus fort

que moi » - semble nous conduire inéluctablement de l’attirance à la

jouissance. Ce pourquoi beaucoup s’y laissent prendre – avant, sens calmés et

l’œuvre de la nature à leur insu réalisée, de retrouver leurs esprits et de

« réaliser ».

Ainsi chez Maupassant de la

jeune fille d’Une partie de campagne, séduite et emportée, qui juste

après l’extase fond en sanglots ; ainsi encore de l’amant de la mante chez

qui l’amour aveugle se paye par après de quelque désillusion.

L’absence d’une telle chaîne

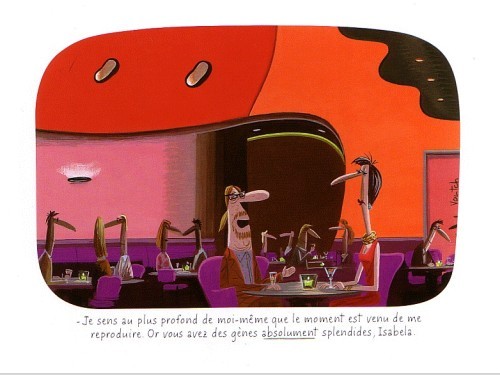

d’obsessions chez l’enfant (cf. dessin de Quino) (il en a d’autres, cf. Freud),

sa (relative) disparition chez le vieillard et son explosion dès la puberté,

marquent la nature biologique de cette force d’éros qui envahit notre

conscience.

6) Ainsi par la force d’éros

serions-nous les pantins d’une pièce qui se jouent derrière nous. La beauté

d’une femme, l’idéal amoureux – de Roméo à Arlequin, les poèmes chantant

l’amour … « pures chimères » envoûtant la conscience et puis

qui disparaissent avec la jouissance. L’ennui des vieux amants, les scènes de

ménage et la vaisselle cassée… marqueraient ainsi pour le vieux Schopenhauer,

la fin de l’illusion, parmi une ribambelle d’enfants pleurnichards près,

dès l’adolescence, à reprendre le fleuron…

7) Mise en relation des concepts sous-jacents

de : sujet – liberté – désir – conscience – inconscient – nature.

Alors que la conscience semblait faire de nous des sujets maîtres de leur vie

c'est-à-dire libre vis-à-vis de la nature, Schopenhauer pense ici cette

conscience comme essentiellement illusoire. Elle serait en réalité mue par un

désir reflétant la tension inconsciente propre de l’espèce.

L’arrachement de l’homme à la nature qui définit la

liberté ne serait dès lors que l’illusion par laquelle la nature réalise sa

visée, l’homme n’ayant conscience que de ses désirs mais non des causes qui le

poussent à désirer (Spinoza) – tel serait ainsi l’inconscient biologique,

puissance de l’espèce se manifestant à travers l’illusion d’un désir propre à

soi.

Conclusion

et critique

.

Il est indéniable qu’éros est une force corporelle sexuelle ;

commune aux vivants dont la reproduction nécessite le rapprochement de deux

individus ; qui s’ancre ainsi dans la tension de la reproduction de

l’espèce ; que tout être vivant porte en lui du fait de son

origine dans le genos commun engendrant une nature corporelle

d’exemplaire particulier d’une espèce donnée. C’est indéniable – mais l’amour

humain s’y réduit-il ? Autrement dit : sans nier l’ancrage de l’amour

dans notre nature biologique – n’y a-t-il pas spécifiquement dans l’amour

humain des dimensions qui échappent à une telle

réduction ?

.

C’est notamment le thème d’une profonde nouvelle de Maupassant, L’inutile beauté. En voici la trame : une

belle femme de trente années ayant passé toute sa jeunesse a tenir le rôle biologique

de génitrice imposé par les pulsions sexuelles et jalouses de son mari, se révolte

contre une telle condition. Elle échappe aux étreintes sexuelles de ce dernier

en lui faisant croire que, parmi ses enfants et sans lui dire lequel, un n’est

pas de lui : incapable de vivre dans le doute, le mari quitte alors le

foyer. On retrouve alors cette femme, magnifique de splendeur, libérée du poids

de la grossesse, c'est-à-dire de son corps naturellement animal non pour porter

un corps mortifié et qu’il faudrait nier (cf. la religieuse et l’idéal

ascétique : se libérer du corps biologique par la négation de tout ce qui

rappelle et appelle le désir) mais un corps transfiguré, élevé, magnifié,

d’un érotisme sublime, une beauté inutile et mystérieuse… Un corps qui se

révèle ainsi au regard soudain ouvert de son ancien mari :

« Il

la regardait bien en face, si belle, avec ses yeux gris comme des ciels froids.

Dans sa sombre coiffure, dans cette nuit opaque des cheveux noirs luisait le

diadème poudré de diamants, pareil à une voie lactée. Alors, il sentit soudain,

il sentit par une sorte d'intuition que cet être-là n'était plus seulement

une femme destinée à perpétuer sa race, mais le produit bizarre et mystérieux

de tous nos désirs compliqués, amassés en nous par les siècles, détournés de

leur but primitif et divin, errant vers une beauté mystique, entrevue et

insaisissable. Elles sont ainsi quelques-unes qui fleurissent uniquement

pour nos rêves, parées de tout ce que la civilisation a mis de poésie, de luxe

idéal, de coquetterie et de charme esthétique autour de la femme, cette statue

de chair qui avive, autant que les fièvres sensuelles, d'immatériels

appétits »

Là

où, fait dire Maupassant à l’un de ses personnages, la nature (ici appelée

ironiquement « divine providence ») fait de nous de simples

reproducteurs stupides, nous avons à nous construire dans une dimension que

ne connaît pas la nature, celle de la poésie, de l’idéal, du sens :

« Tout

l’idéal vient de nous, et aussi toute la coquetterie de la vie, la toilette des

femmes et le talent des hommes qui ont fini par un peu parer à nos yeux, par

rendre moins nue, moins monotone et moins dure l'existence de simples

reproducteurs pour laquelle la divine Providence nous avait uniquement animés.

Regarde ce théâtre. N'y a-t-il pas là-dedans un monde humain créé par nous,

imprévu par les Destins éternels, ignoré d'Eux, compréhensible seulement par

nos esprits, une distraction coquette, sensuelle, intelligente, inventée

uniquement pour et par la petite bête mécontente et agitée que nous

sommes ? »

Maupassant

renverse ainsi la thèse de Schopenhauer. Là où l’art - la poésie,

les toilettes, les fards, l’érotisme, les jeux subtils de la séduction… -

n’était qu’un artifice, une apparence ayant la fonction illusoire

de masquer l’essentiel à savoir ce qui se joue dans la nature,

soit la reproduction de l’espèce, Maupassant insiste sur la dimension

nouvelle instaurée par l’homme, celle de la culture, véritable pied

de nez jeté à cette nature stupide et aveugle (que nous sommes certes aussi)

qui ne nous promet qu’un cycle répétitif de besoins et nulle autre issue que la

mort. Profondément inutile, la beauté n’a pas d’utilité masquée –

ce n’est pas le moyen apparemment inutile mais en réalité fort utile par lequel

l’espèce attire entre eux les sexes – comme il le semble encore dans

l’éthologie animale (ou comme on la lit et la construit…) – elle est le

contraire de toute fonction, le gratuit, le « pour rien »

par quoi se révèle le désir humain de hauteur, le refus de la pesanteur

(nature) et, mue par un tel désir, la capacité créatrice de

l’imagination qui sur le corps animal sculpte un corps sublime, sur son cri le

chant, sur ses gestes saccadés la danse… - sur la nature, la culture.

.

Et, en effet, Schopenhauer opère un ensemble de réductions qui le rendent incapable

de penser la spécificité humaine. Réduisant la culture à la nature,

la signification des discours à l’absence de sens d’une pulsion générique, la

poésie au prosaïque, la conscience à l’inconscient, l’individu à l’espèce, le

corps humain au corps animal… il suppose - certes pour de suite les dénier -

des réalités (l’individu, la conscience, la poésie, le sens, la culture…) que

son discours pourtant ne peut pas expliquer. Car qu’éros se thématise chez

l’homme en discours et en sens, qu’il faille « mettre les formes »

et donner un sens à ce qui chez l’animal est vécu sur le mode immédiat d’une

pulsion muette et aveugle, voilà précisément ce qu’il faut expliquer. Le chien

y met un peu moins de fioritures – c’est le moins qu’on puisse dire. Autrement

dit, c’est précisément cette distance – serait-elle apparente -

vis-à-vis de l’immédiateté de la pulsion muette dont il faut comprendre la

possibilité. A la réduire sans l’expliquer, depuis la hauteur (celle de la

vie) où se situe ici Schopenhauer, c’est le jeu de la mise en scène dans

ses multiples variantes créatrices – jeu individuel des hommes pouvant

inventer de nouvelles manières de dire et de faire l’amour – jeu social des

cultures – créant de nouvelles manière de cultiver éros… qui sont proprement

incompris.

.

Le fait supplémentaire et hautement significatif que l’individu, dont on fait

pourtant un agent de l’espèce, puisse chez l’homme détourner la finalité

reproductive de la sexualité au profit du plaisir (invention même de l’érotisme

comme art du plaisir, utilisation de la contraception…) ne marque t’elle pas

qu’avec l’homme éros change profondément de sens ?

.

Or ce n’est pas en expulsant éros de l’humain (en faisant de ce dernier un être

éthéré) mais en creusant sa spécificité humaine que l’on est saisi de son étrangeté

à la simple animalité. Chez l’homme, en effet – et pour quelles

raisons ? – tout semble indiquer une défonctionnalisation du désir

érotique. Alors que, dans l’immense majorité des cas, la sexualité animale est

réglée sur les rythmes de l’espèce (pas de sexualité hors des cycles de

reproduction), l’homme a pour spécificité d’avoir une sexualité débridée -

débridée (libérée) des chaînes de la fonction biologique. Ainsi que le dit un

des personnages de Beaumarchais à qui une dame quelque peu guindée reprochait

la bestialité (c'est-à-dire l’animalité – l’ancrage dans la nature) :

« faire l’amour à tout va et boire sans soif, tel est justement le

propre de l’homme ».

.

Autre caractère d’éros chez l’homme, c’est la totalité du corps qui

devient potentiellement zone érogène – c'est-à-dire source de plaisir (de là

l’art de la caresse). A comparer à la limitation (et à la fixité) de

l’érogénéité du corps animal. Si l’on sait, de plus, qu’une telle érogénéité du

corps n’est pas séparable de la signification de la caresse (qui ?,

comment ? quand ? où ? de quelle manière ?) c'est-à-dire

d’un halo imaginaire de sens dont elle dépend entièrement (cf. une

réponse variable à la question « avec qui ? » peut faire

passer la caresse du magique à l’horreur – notez qu’alors même que

matériellement parlant la caresse est la même, identité des stimuli, c’est le

sens imaginaire donné à cette épreuve corporelle qui la transforme en

expérience sublime ou répugnante), il faut dire que le corps érogène de l’homme

est un corps doté d’une dimension inconnue de l’animal, un corps imaginant

et signifiant.

. Résumons donc la critique que

l’on peut établir de la thèse d’un inconscient biologique déterminant à son

insu notre conscience en faisant du sujet une illusion et un jouet de

l’espèce : c’est la différence spécifique de l’homme et de l’animal qui ne

peut être ainsi réduite. Aucune réduction ne permettra de passer de ce qui est

une nécessité aveugle et muette à l’inventivité des gestes et des discours

poétiques, à la compréhension de l’érogénéité potentiellement totale d’un corps

imaginant et signifiant, aux jeux de l’amour humain. Eros, trace générique

en nous de notre nature animale, dépôt ancré dans le corps individuel de

l’évolution de l’espèce, devient dans et avec l’homme autre chose –

autre chose qui suppose tout au moins, l’apparition d’un mode d’être inconnu

de l’animalité, à savoir l’instance imaginaire psychique créatrice de

significations. Cette dernière est donc non déductible depuis une nature qui

ne saurait la contenir : si un simple « je t’aime »

n’existe pas pour mon chien cela ne signifie pas, sauf à nous réduire à un

chien, que ça n’a pas de sens – mais, tout au contraire, qu’une autre

dimension est ouverte, celle du sens – serait-il mensonger -

inexistante pour l’animal, dimension qu’il s’agit de penser dans sa

spécificité.